人口問題協議会・明石研究会新シリーズ 「活力ある日本への提言-鍵を握るのは若者と女性だ」 第3回(前編)

2013.6.25

- 実施レポート

- 明石研究会

人口問題協議会・明石研究会では、2013年の共通テーマ「活力ある日本への提言-鍵を握るのは若者と女性だ」のもとに、2013年5月17日に3回目の研究会を開催し、関連分野の専門家・オピニオンリーダーの皆さまと共に、議論を深めました。

■ テーマ:少子化の背景を考える

■ 講 師:北村邦夫(一般社団法人日本家族計画協会専務理事・家族計画研究センター所長)

佐藤龍三郎(早稲田大学政治経済学部非常勤講師)

■ 座 長:阿藤 誠(人口問題協議会代表幹事)

発言の要旨は次のとおりです。

阿藤 誠

最初に2012年3月末まで、国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長を務められた佐藤さんに、少子化の背景について全体的なお話をお願いしたい。

佐藤 龍三郎

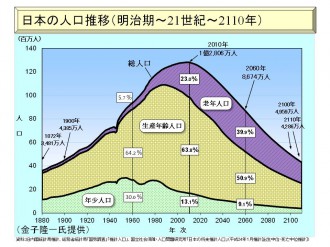

本日のテーマは少子化ということで、まず日本人口の長期的推移のグラフをご覧いただきたい。

このグラフは国立社会保障・人口問題研究所(以下、社人研)の金子隆一副所長が作成したもので、明治初期から現在、そして約100年後の2110年までの長期にわたる日本の総人口の推移を描いている。2010年以降は社人研の将来人口推計の出生・死亡とも中位の仮定による。

明治維新以来、日本は「坂の上の雲」をめざして人口も経済も右肩上がりの成長を続けてきたが、21世紀初頭の1億2800万人をピークに、これからは坂道を転げ落ちていくかのように人口が減っていく。このままでいくと約50年後2060年には8674万と人口がピーク時の3分の2になり、約70年後には人口が現在の半分に減ってしまう。今20代の若い人たちは、日本の人口がピークに達して、その後、半減するのを一生の間に経験することになる。また人口高齢化も著しく、65歳以上人口割合は現在の25%が2060年にはほぼ40%になる。60歳の還暦を過ぎた人が国民の半数近くを占める国になる。

このような際限のない人口減少と超高齢化の原因は何かと言えば、それは少子化である。少子化は1970年代半ば、すなわち35年以上前に始まっているのに、なぜ今になって人口が減り始めるのかという疑問をもたれるかもしれないが、実は人口減少の兆候はすでに以前から現れていた。

本日は、少子化の背景について、少子化の現状、原因をめぐる研究の枠組み、そしてリプロダクティブ・ヘルスから見た少子化という3つの項目について話す。

1.日本の少子化の現状:国際的視点から

まず日本の少子化の現状をみていきたい。少子化とは「出生力が人口置換水準を持続的に下回っている状態」をいう。人口置換水準とは、人口が減らないために女性1人当たり何人子どもを生む必要があるかを示す指標で、現在の先進工業国では約2.1人に相当する。

棒グラフは1年間の出生数、折れ線グラフは合計特殊出生率を示している。合計特殊出生率は、ある1年間の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性が一生の間に生む子ども数の目安となる指標で、女性が実際に生む子ども数とは少しずれがあるが、傾向を見る上では有力な指標である。最近では「合計出生率」ともいい、英語のTotal Fertility Rateを略してTFRともいう。

出生数は、団塊の世代が生まれた第1次ベビーブーム期には250万人以上あり、団塊ジュニアが生まれた第2次ベビーブームに際しては200万人を超えたこともあった。しかし近年は辛うじて100万人を保っており、さきほどの将来人口推計では、2060年の出生数はわずか48万人に落ち込む見通しである。

TFRは、1950年代半ばから1970年代半ばまで約20年間、例外的な丙午の1966年を除いて、ほぼ人口置換水準のレベルにあったが、1970年代半ばから置換水準を下回る少子化状態にある。1989年には丙午の年の1.58を下回る1.57にまで低下し、「1.57ショック」と呼ばれた。近年は1.3台にとどまっている。

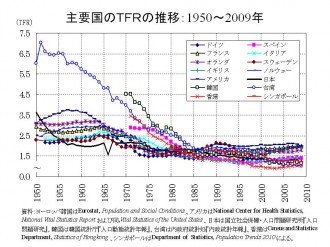

少子化は日本だけのことではなく、先進工業国の他、韓国、台湾など新興工業国を含み、おしなべて少子化状態にある。しかしよく注意してみると、合計特殊出生率1.5を境に、比較的緩やかな少子化の国(これを「緩少子化」という)と、1.5をも下回る超少子化の国に分かれる傾向が見てとれる。

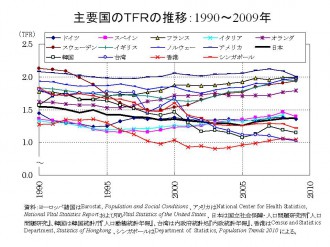

1990年以降について拡大してみると、2つのグループに分かれる傾向は明らかである。大まかにいえば、緩少子化国はこれまで一度もTFRが1.5を下回ったことはなく、一方いったん超少子化に陥った国では1.5以上への回復が見られない。この2つのグループの違いは鮮やかだ。

毎年発表されるTFRが0.01上がった、下がったと一喜一憂するのではなく、1.5より上のグループなのか、下のグループなのかという違いこそ重要といえる(参考文献:阿藤誠・佐藤龍三郎編著『世界の人口開発問題』、2012年9月、原書房)。

緩少子化と超少子化の国については、興味深い傾向がうかがえる。緩少子化の国は、北ヨーロッパから西ヨーロッパにかけての国々(これにはイギリスとフランスが含まれる)そして、いわゆる新大陸の先進諸国である。後者は主にイギリス人によって建国されたことから英語圏の国ともいわれるが、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドである。

これに対して、超少子化の国は、南ヨーロッパ、ドイツ、東ヨーロッパ、ロシア、そして日本、韓国である。ユーラシア大陸の西の端、ポルトガル、スペイン、イタリアから、東の端、日本まで、さらに台湾、香港、シンガポールへと、南にあたかも帯のように延びる。韓国や台湾は、日本などより一段と低い低出生率の状態にある。

2つのグループの鮮明な地理的特徴は、緩少子化と超少子化の違いに、歴史的文化的背景が潜んでいることをうかがわせる。

2.少子化の原因をめぐる研究の枠組み

少子化の原因についての研究がどのように進められているかを見てみる。

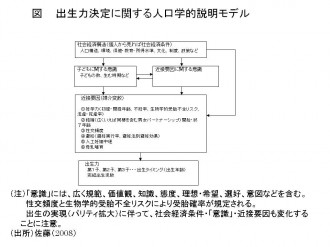

出生力の水準は、社会経済構造、子どもや近接要因に関する意識、近接要因という3段階の要因によって決まる。自分の関心のある何か一つの要因にすべてを帰すのではなく、すべての要因を系統的、総合的に検討する必要がある。

少子化の原因について研究するにあたっては、人口統計学的メカニズムと背景要因を区別する必要がある。メカニズムの分析とはどのようにして少子化になったのかという研究であり、背景の研究はなぜ少子化になったのかを探ることにあたる。

別の切り口から見ると、マクロ統計的な分析方法と、個人のライフコースに沿った研究方法がある。

後者のライフコースに沿った研究は、つまり個人がその人生においていつ何人子ども持つか持たないかという個人の希望を実現していくプロセスに着目する。いわば「生殖戦略」がどのように立てられ、それがうまくいくかどうかをプロセスに沿って見ていくものといえる。これには、リプロダクティブ・ヘルス・アプローチと家計アプローチという2つの接近方法がある。

リプロダクティブ・ヘルス・アプローチは、生物学的あるいはセクシュアリティの側面に沿った研究アプローチである。ヒトは母親の胎内にいるとき、すでに精子や卵子のもとになる細胞を持っており、つまり胎児期から次の生殖の準備をしているが、出生後、思春期にかけて心身が成熟し、生殖が可能となる。そして、異性への関心、デート、性交といった性行動を通して、妊娠・出産・育児という生殖行動に至る。そこでは、いつ何人、子どもを持つ、持たないという出生に関する意図が働き、またこれを避妊や人工妊娠中絶によってコントロールしている。ジェンダー観、家族観といった広い意味で性と生殖に関連する意識や価値観もここに含めて考える。

もう一つは家計アプローチ(生計アプローチ)で、これは限りある時間や資源をどのようにやりくりして生活を成り立たせ、なおかつ子どもを持つのかという経済生活の側面に沿った研究アプローチである。一日の時間は限られており、人は自分の健康状態やこれまでに受けた教育、職業能力などを活用して労働時間や家事時間をやりくりしている。自身の生活や子育てには費用がかかるが、これを個人や世帯の所得と児童手当のような給付でまかなっている。また親の手助けや保育サービスなどの利用可能性も注目点である。

ライフコースにおける家計アプローチの出発点は2つの場合が考えられる。若者が親元を離れる離家と、結婚(広くいえばパートナーシップ形成)である。離家や結婚が遅れると、子どもを持つための期間が短くなり、出生力低下の方向に作用することになる。

どちらのアプローチにおいても、プロセスのどこかでブロックが起こることにより出生が阻止されているとみることができる。したがって、ブロックを見つけて取り除くことができれば、出生力の上昇に寄与すると考えられる。

3.リプロダクティブ・ヘルスの視点から見た少子化

「1.57ショック」から23年たったが、この間、少子化の原因として多く唱えられたのは、①子育ての経済的負担、②女性の就業の継続困難、③ジェンダーの不平等である。最近になって、④若者の雇用の不安定化も注目を集めている。ジェンダーの問題はリプロダクティブ・ヘルスともかかわりがあるが、これらの多く唱えられている原因論は、もっぱら家計アプローチの観点に立ったものと言える。この間の政府の主な施策も、このような観点に立っていたが、TFRは1.3台に低迷したままである。

この3大(4大)原因論で説明のつかない現象も多くみられる。3大原因論はもっぱら結婚後の家庭に目を向けているが、実際には少子化のメカニズムは、結婚後の夫婦の出生力の低下よりも、結婚に至らない未婚化の影響のほうがはるかに大きいと見られている。また日本では、女性の間で上方婚志向、主婦願望、3歳児神話が根強いと言われているが、これらは経済的原因よりも何か文化的背景が強く存在していることをうかがわせる。

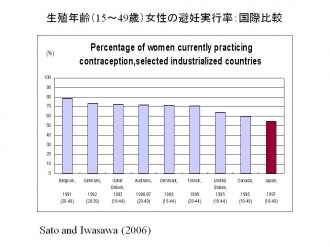

また先進国の中でも日本は避妊実行率が低く、とりわけピルの普及率が際立って低いことも特異な現象である。そして未婚者の間でカップル形成が低調である。阿藤先生はかつてこのことを「デート文化の未成熟」と呼んだ。さらに近年セックスレス傾向が目立つ。これらはセクシュアリティの面で何か少子化につながる大きな問題が存在するのではないかという疑いを抱かせる。

これは主要先進国の(夫婦に限らず15歳から49歳までの女性の)避妊実行率を比較したものである。日本は50%そこそこで、国際的にみても避妊実行率の低い国と言える。しかもその方法を見ると、欧米で多く実行されている不妊手術やピルは日本では非常に少なく、コンドームが4分の3を占める。コンドームの国内出荷量の推移をみると、かつては年間400万グロス以上あったのが、最近では半減するほどに落ち込んでいる。これは、日本の国民の性交頻度の減少傾向を裏付けるものと言える。

そこで先ほどの3大(4大)原因論とは別に、探るべき側面があるのではないかと思う。歴史的文化的背景、カップルあるいはパートナーシップの視点、セクシュアリティの視点、生物学的生殖能力の視点が浮かび上がってくる。

少子化の原因を探ることは、世界の先進工業国が緩少子化国と超少子化国に分かれていることをどのように説明するかということでもある。何が2つのグループを分けているのかという説明として、阿藤先生は「家族政策、労働市場、ジェンダー観・家族観の違い」を重視、慶應義塾大学の津谷典子教授は「北欧、北米および英仏の“個人主義の文化的伝統”と日本、南欧およびドイツ語圏の“強い家族主義の文化的伝統”」を対比した。社人研の鈴木透氏は、「北西欧文化圏の弱い“家族紐帯”、すなわち親子関係より夫婦関係を重視する文化的伝統」が鍵を握るとみている。

わたしとしては、先生方の説にうなずきながらも、とりわけ文化的要因として、男女パートナーシップが強いか弱いか、言い換えれば「カップル文化」の存在あるいは欠如という点に着目したいと思う。さらに掘り下げて言えば、男女間の親密さや情愛の表現様式を含む広い意味のセクシュアリティのあり方の差異が検討されるべきではないかと考える。

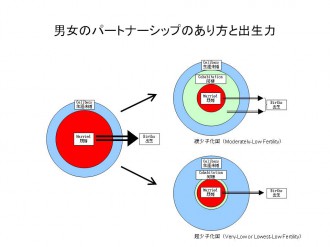

緩少子化と超少子化の違いがパートナーシップのあり方と密接にかかわっていることはすでに明らかで、この模式図によって説明することができる。実は、2つのグループの大きな違いは婚外出生割合の水準にある。一般に超少子化国では同棲や婚外出生が少なく、緩少子化国では同棲と婚外出生が多い傾向にある。したがって、かつてはどの国でも大部分の女性が結婚し子どもを生むことにより人口置換水準以上の出生率がもたらされていたところに、いずれの国でも結婚率の低下が起こったが、反応が2つに分かれたとみることができる。

第1グループの国では、結婚という形をとるかどうかは別として、男女のパートナーシップは頑強であり(「カップル文化」が存在するために)、結婚率低下が同棲と婚外出生によって一定程度代償され、出生力低下は「緩少子化」の水準に留まったと言える。他方第2グループでは、結婚以外の男女のパートナーシップが脆弱(「カップル文化」が不在)であるがゆえに、結婚率低下がそのまま地滑り的出生率低下をもたらし「超少子化」に陥ったと解釈できる。

それではカップル文化とは何かといえば、わたしは①男女のカップル形成意欲・行動が活発、②カップルはいつも一緒にいたいと願う、③楽しいことはカップルで共有する、という特徴をもった文化を想定する。アメリカ、イギリス、フランスなどはカップル文化が強い国と思うが、たとえば、アメリカの高校では「プロム」と呼ばれるダンスパーティがあって、必ずガールフレンド、ボーイフレンドを同伴しなければならない。つまり若い時からカップルを作ることが推奨される文化と言える。阿藤先生が指摘された「デート文化」は、カップル文化の青年版と位置づけられると思う。

これに対し、日本はそのような文化の国ではないと思う。今でも結婚式は「**家」と「##家」の間で執り行われ、新郎の父親の名前で招待状が来ることがあるように、結婚も個人と個人を結ぶのではなく、家と家を結ぶという意識が根強くある。また夫婦が互いに「お父さん」、「お母さん」と呼び合い、近所の幼稚園帰りのお母さん方が「**ちゃんのお母さん」と呼び合うのも、子ども中心の文化であることを示している。

また、楽しいことも男同士、女同士のグループでということが多いようだ。職場でも、「部長、課長」と職名で呼ぶことが多い。これらは日本が、親子や主従というタテの関係が強く、カップルというヨコの関係が弱い国であることを示していると思う。

そこで、世界の先進工業国を緩少子化国と超少子化国に分けている2つのグループの違いはどこからきたのか。当初、日本とドイツとイタリアがそろって低出生率に陥ったことから、「日独伊3国同盟」などと言われた。この3カ国以外に、たとえばスペインが超少子化国であることをどう考えたらよいのか。実は、スペインもファシズム側の国である。1930年代の内戦にフランコが勝利して以来、1975年にフランコが死去するまで、右翼独裁政権が続いた。隣国ポルトガルもスペインと同じ時期にやはり独裁体制が続いた。

第二次世界大戦当時の世界地図を思い起こすと、現在の緩少子化グループはソ連を除く連合国側の先進工業国に、超少子化グループはファシズムの国々とソ連に重なる。ファシズムとソ連型共産主義はある面では正反対であっても、歴史的に見れば遅れて資本主義が発達した国に生じた国家主義・集団主義的体制である点に共通性があり、20世紀初めの時点で各々の国の政治的経済的条件に応じてファシズムとボリシェビズムに反応が分かれたとみられる。経済社会システムの近代化の道しるべである産業革命、市民革命、国民国家形成など一連の流れの先発組と後発組に対応すると言ってもいいだろう。

各国の産業革命の時期を見ると、英米仏が先行し、ドイツ・イタリア・ロシア・日本は遅れている。市民革命の目安として、議会が開設された年を見ると、同様に時期に差が見られる。つまり、一足早く産業革命や市民革命を経験した英米仏の自由主義的・個人主義的傾向に対し、近代化が遅れかつ急速に起こった後発の国々では旧来の伝統的な観念や価値観が(とりわけ家族観・ジェンダー観・セクシュアリティ観などの面で)「文化」としてより強固に保存され今日に至っているとみることもできるだろう。

避妊の普及や人工妊娠中絶の合法化など出生コントロール技術の普及と女性の社会進出は、一般に出生力を低下させる働きがある。しかし第1グループの国は、カップル文化という歯止めがあるため、つまり結婚という形をとるかどうかは別にして男女のパートナーシップが健在であるため、緩少子化にとどまっている。これに対し、第2グループの国は、もともとはむしろ第1グループより幾分出生力は高かったとも考えられる。伝統的な家族制度は、そもそも家族の再生産を維持する目的を持ったものでもあるからである。しかし、女性の社会進出が進むと、逆にそのことが足かせになり、伝統的な家族主義の国のほうが出生力が低いという何とも皮肉な逆転現象が起こった。

以上まとめると、

- 日本の少子化は1970年代半ば以降40年近く、超少子化は1990年代半ば以降20年近く続いており、際限のない人口減少と超高齢化は避けられない。

- TFR1.5を境とする、先進工業国の「緩少子化」と「超少子化」への二分化傾向が明らかにみられる。

- 今日の「緩少子化」国と「超少子化」国は、経済・社会システムの近代化の「先発組」と「後発組」に相当するとみることができる。そのように見れば、日本の超少子化は歴史的・文化的に非常に根深い問題と言える。

さらに言えば、韓国や台湾は、都市化、女性の社会進出、政治の民主化といった社会・経済の発展において、日本など「後発組」に比べ、さらにもう一段後発の国々であり、このことが日本などより一段と低い出生率をもたらしていると考えることもできる。

- とりわけ緩少子化国におけるカップル文化の存在に注目したいと思う。

- ライフコースの視点に立って少子化の背景を探るうえで、リプロダクティブ・ヘルス・アプローチと家計アプローチが2つの柱となる。少子化の原因や背景はまだ分からないことが多く、今後、とりわけセクシュアリティ・ジェンダー・家族システムの視点に立った国際比較研究の進展が待たれる。

- 討論1

阿藤

佐藤さんのお話は、社会・経済的視点と生物学的視点の両面を見据えた点、そしてリプロダクティブ・ヘルスのアプローチに特色があったと思う。

明石 康

緩慢な少子化の国でTFRが1.5以下になったことはないのか。ドイツとの関係でフランスの為政者は少子化を心配して増やすようにしたのではないかと思う。

佐藤

フランスではTFRが最低でも1.7くらいで、今は2.0以上である。スウェーデンで1.5近くまで下がったことはあるが、コーホート(同時出生集団)でみれば、そこまで下がっていない。

樋口恵子(NPO法人 高齢社会をよくする女性の会理事長)

政府などいろいろなところで、何とかして出生率を上げようとしているが、今の出生率の低下は、あえて言えば「複合汚染」だと思っている。もっと複合的、総合的に見ていかなければならない。世界史的な変遷を見ながら少子化の背景を示した話はとてもよいご指摘と思う。

安倍政権が、企業に1人は女性の重役をおくようにとクオータ制を言い出した。それは日本の女性の社会進出が、世界200カ国近くの中で169位(2012、列国議会同盟)という低さのなかで、ここ数年、グローバルな競争にさらされて経済界が変わろうとしてきていることを反映している。ところが選択肢のひとつとしてはよいことであっても、3歳まで育児休業延長を「抱っこし放題の3年間」というのはいかがなものか(男性の長時間労働で大人の男女カップルが「抱っこする」時間に欠けるのが問題ではないかと思う)。

欧米に比べて、近代化はここまで遅れているのだから、私たちは、「あきず、あせらず、あきらめず」にやっていきたい。もうひとつ、戦争の歴史の中で勝者は、女性の地位の高い国だったという論者がいることを付け加えたい。

北村 邦夫

日本でピルが承認されたのは、国連加盟国中最後の1999年だった。ピル承認に向けた確執のなかで、ピルが少子化を加速させるという意見があったが、実際にはピルが普及しているフランスではなく、韓国や、日本で少子化が進行している。確実に避妊法を手に入れている国は少子化問題がゆるい。

蓮尾豊(青森県産婦人医会会長)

年に270万人を超えていた団塊のピーク世代として、1年に100万人ちょっとという40年間の激減は、すさまじいことと感じる。本日の話は世界のなかの日本というととらえられることが多いが、日本の中の都会と地方ということを青森にいると身にしみて感じる。出産適齢期の女性が都会に集中し、分娩・育児を親元でできないという環境に女性が集中することも一因かと思う。

阿藤

今の出生率は、1人当たりの出生数で言えば農村が高いが、地域単位では農村が低く、都市が高くなっている。